近日10大配资公司,福州16岁的小陈(化名)因头痛、心慌、心悸、手脚麻木等症状来到福建卫生报健康大使、福建医科大学附属第一医院高血压中心蔡文钦副主任医师处就诊。

检查结果让一家人傻眼了。小陈全天血压增高,最高血压为172/110mmHg。不仅如此,小陈的BMI高达32.5,属于重度肥胖,除了高血压外,还查出了重度脂肪肝、双侧男性乳房发育、高尿酸血症、高脂血症、心脏左室壁增厚等多种问题。

(图片由豆包AI生成)

肥胖成首要诱因,低龄化趋势暗藏长期危机

“其实,这样的孩子在临床并不少见,在我们高血压专病门诊,时常会遇到儿童或青少年患者。”福建医科大学附属第一医院原副院长、福建省高血压研究所所长谢良地教授告诉记者。

▲

谢良地教授

这一案例并非个例,而是我国青少年高血压态势的缩影。根据全国筛查数据及《2024中国心血管健康与疾病报告》显示,我国7~18岁学龄人群,年龄标化患病率为12.8%,严格诊断的儿童高血压患病率已接近5%。结合我国庞大的青少年基数,患病总人数相当惊人。

更值得警惕的是,青少年高血压具有隐匿性与延续性。患者大多没有明显症状,往往在体检或出现并发症时才被发现,因此被称为“无声的杀手”。

资料显示,超过40%的成年高血压患者发病起源有迹可循,可追溯至儿童期,若幼年时期血压偏高,或控制不佳,会慢慢损害心、脑、肾等靶器官,青壮年时就可能发生脑出血、心力衰竭、慢性肾衰竭等严重疾病,患病风险大幅增加。

对小陈这类患者而言,心脏左室壁增厚已是高血压引发的早期心脏结构改变,若不及时干预,未来容易发展为更严重的心血管疾病。

谢良地教授强调,肥胖是儿童青少年高血压的首要危险因素,超过半数的青少年高血压病例与肥胖直接相关。

“小陈就是典型的例子,不爱运动,日常偏爱煎炸食品、含糖饮料等高热量食物,长期能量摄入超标且缺乏消耗,日积月累,产生肥胖与血压升高等问题,导致心脑血管疾病爆发。”

此外,精神压力大、熬夜打游戏等不良生活方式也可能诱发高血压的发生。

诊断与认知双重困境,防治体系亟待完善

青少年高血压防治还面临诊断标准复杂、认知不足等多重挑战。

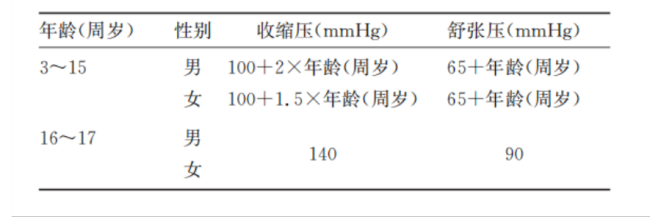

与成人统一的血压标准不同,儿童青少年的血压正常范围需结合年龄、性别、身高综合判断:15岁以上可参照成人标准;15岁以下需采用更精细的评估方式,简化标准如下:

▲中国3~17岁儿童青少年高血压筛查的简化标准

临床实际诊断中还需对照同性别、同年龄、同身高人群的百分位水平,并咨询专业医生的意见。

测量环节的不规范更会加剧漏诊与误诊。

市面上常见的标准化血压计为成年人通用设计。测量青少年的血压,要根据其上臂身材大小,选用适合的专用袖带。若袖带尺寸不当,可能导致测量结果偏差。

此外,认知误区则让防治工作雪上加霜。

不少家长忽视孩子的健康体检,直到孩子高考体检或进入大学后才发现血压问题,此时部分患者已出现心肾等功能损害,甚至不可逆损伤。

目前,国内从事儿童高血压研究的专业人才较少,很多基层医院未开展针对儿科医生的高血压专项培训,对青少年高血压的诊疗规范掌握不足。

多方合力破局,筑牢青少年健康防线

此前,谢良地教授在全国两会上呼吁,遏制青少年高血压蔓延,需构建“家庭-学校-医院-社会”协同发力的防治体系。

●在诊疗层面,基层医疗卫生机构需培训医生规范测量青少年血压、掌握诊断标准,并开展病因筛查,还可通过家庭医生签约服务实现定期随访与血压监测。

●学校与家庭是干预的关键。保证孩子拥有充足的体育课时间,将世界卫生组织“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”的十六字健康理念融入教材与课程,通过健康教育课普及血压及测量知识。

▲谢良地教授进学校为孩子们进行健康科普教育和演示

●家长则需转变观念,控制孩子每日食盐摄入量在5克以下,减少高糖高脂食物,鼓励孩子每天进行30分钟以上中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳),合理安排学习,减少熬夜。

●此外,社会层面的支持同样不可或缺。应推动在学校、社区卫生服务中心、商场等公共场所设置无人值守的自助血压测量仪,方便青少年随时监测。媒体则需承担健康科普责任。

“青少年高血压防治不是单一环节的事,需要各方形成合力。”谢良地教授呼吁,将高血压防治窗口下移至儿童期,通过早期筛查、规范诊断、生活方式干预,帮助孩子建立终身健康理念10大配资公司,才能从根本上遏制高血压低龄化趋势,为下一代的心血管健康保驾护航。

宏泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。